L’impact de la violence éducative dépasse le cadre privé : c’est une question politique.

Pour Marc-André Cotton, enseignant et psychohistorien, l’impact de la violence éducative dépasse le cadre privé et se répand par ricochet dans toute la société, et même dans le monde.

La Violence Educative Ordinaire (VEO) : quelles conséquences personnelles et sociétales ?

La violence dite éducative et utilisée de manière courante dans les familles recouvre diverses formes de pression des adultes sur les enfants (physiques et/ou psychologiques) pour conditionner le comportement de l’enfant car ce dernier est considéré comme à corriger (à tel point que le verbe corriger prend deux sens : rectifier et infliger un châtiment).

Ces violences peuvent prendre plusieurs formes :

- donner une fessée ou une tape sur les mains,

- hurler sur l’enfant,

- secouer, isoler de manière forcée, tirer les cheveux ou les oreilles,

- se retenir d’intervenir en cas de violence physique (bousculade sur l’enfant, gifle ou pincement des oreilles…)

- menacer l’enfant ou lui faire du chantage,

- se moquer, humilier, dévaloriser, faire peur à l’enfant (exemple : dire que les gendarmes vont venir le chercher),

- ne pas consoler, laisser pleurer de manière volontaire avec des justifications (exemple : “il ne faut pas l’habituer aux bras”),

- négliger, ignorer.

Sous la violence, l’enfant ne comprend pas ce qui lui arrive et son cerveau se dissocie. Il est littéralement sidéré par la violence de ceux qui sont supposés lui apporter amour et protection. Les circuits de la peur sont conditionnés jusqu’à l’âge adulte. Les personnes qui défendent (et vont jusqu’à promouvoir) les châtiments corporels se justifient souvent pas le fait qu’ils n’en sont pas morts. Cela dévoile donc que c’était bien la peur de mourir qui traversait les enfants d’alors (du fait de la rupture du lien d’attachement avec leurs parents).

2 conséquences psychologiques majeures de la violence exercée sous l’excuse éducative

-

La dissociation traumatique

Face à l’incompréhension de la situation et au danger qui le menace, le cerveau de l’enfant est sous stress. Le stress est tellement élevé que son organisme sur-produit de l’adrénaline et du cortisol, à tel point qu’il y a menace de survoltage. Pour éviter que l’organisme ne disjoncte (coeur qui bat tellement vite sous l’effet du stress qu’il s’arrête, c’est la crise cardiaque), le cerveau met en place un mécanisme de survie. Il produit de l’endorphine en grande quantité pour éviter l’emballement du cœur. La réponse émotionnelle face à la peur est donc éteinte et l’enfant ne ressent plus rien : il est déconnecté. Or ce mécanisme empêche l’analyse et le traitement du traumatisme par l’hippocampe dans le cerveau. La mémoire traumatique reste piégée dans l’amygdale.

Comme le traumatisme n’a pas pu être traité, cette déconnexion est réactivée à l’âge adulte face à des souffrances ou des conditions similaires. La mémoire traumatique ressort de manière inattendue (car inconsciente) quand l’enfant devenu adulte est exposé à des stimuli externes. Il y a alors confusion entre le réel de l’instant présent et le passé car le vécu sensoriel remonte intact (très grande peur, sentiment d’insécurité, incompréhension, sidération, panique…)

L’adulte est alors obligé de développer des stratégies d’évitement pour fermer ces vannes ouvertes qu’il ne comprend pas, qu’il ne peut pas maîtriser et qui le font souffrir. Ces stratégies d’évitement peuvent se traduire par l’exercice de la violence : la victime devient alors bourreau pour gérer sa propre souffrance. Le déni favorise la reproduction de la violence éducative car les personnes qui ont souffert se coupent de leurs souffrances et deviennent insensibles à celle des autres.

Il en résulte alors un paradoxe : les plus fervents défenseurs de la violence éducative sont ceux qui l’ont subie (bien que toutes les personnes qui ont subi des violences ne deviennent pas automatiquement des bourreaux, notamment par l’intervention du phénomène de résililence).

-

L’état de stress post traumatique

Des études par IRM sur des enfants victimes de violence éducative ont montré que la taille de l’hippocampe était plus petite que la moyenne (l’hippocampe facilite le traitement et l’intégration des expériences par le cerveau) et que, en parallèle, la taille de l’amygdale était plus grande que la moyenne (l’amygdale sert à traiter la peur).

L’adulte se retrouve alors dans un état d’anxiété permanent.

L’exemple de la violence collective américaine

Marc-André Cotton explique la violence collective américaine (qu’on retrouve notamment dans les séries et les films grand public) est fortement ancrée dans les traditions : elle serait issue de la ferveur religieuse protestante et évangélique des premiers colons. La bastonnade était notamment utilisée pour corriger les esclaves. Les corrections physiques sont toujours permises dans des écoles états-uniennes. Aux États-Unis, la violence est fondée en grande partie sur une interprétation rigide de la Bible car la douleur est perçue comme un purificateur et le conditionnement verbal (chantage, louange, menaces, récompenses) imprègne la relation à l’enfant.

La présence d’une mémoire traumatique collective alimente une culture américaine de la violence :

- mépris pour les faibles,

- culte de la force physique et de la puissance militaire (qui aurait dû protéger et qui pourra désormais servir à se venger),

- législation permissive en ce qui concerne les ventes d’armes (par une volonté inconsciente de ne pas mettre un terme à la violence).

Par exemple, le psychologue américain Fitzhugh Hodson, auteur du best-seller Tout se joue avant six ans, prône les châtiments corporels a bénéficié d’un public de plusieurs millions d’américains pendant des années et son livre a connu un succès au-delà des États-Unis. Par conséquent, la voie est grande ouverte pour l’enracinement d’une violence collective qui se traduit par deux points essentiels de la culture populaire américaine :

- la recherche constante de “cibles émissaires”

On rend coupables de nos souffrances des ennemis et la destruction de ces ennemis est justifiée. On fait le mal pour le bien.

- l’identification à l’agresseur

Il existe une vraie cohésion nationale américaine contre le mal : le désir de vengeance anime la grande majorité du peuple.

Cette volonté de vengeance qui se cache derrière la volonté de faire le bien se retrouve dans les médias, dans les productions audiovisuelles américaines. La violence est banalisée. Pour exemple, Marc-André Cotton mentionne le nombre moyen de personnes tuées par le héros de la série 24 au cours de chaque épisode : 27 meurtres (136 personnes tuées au cours des 5 premières saisons). La violence infligée aux plus jeunes ressort donc sous forme de passage à l’acte à cause de la mémoire traumatique et des stratégies d’évitement.

La nécessité de reconnaître la conscience et la sensibilité des enfants

La volonté d’éduquer les enfants est source de violence : on doit lui substituer autre chose. On doit plutôt aller vers une relation empreinte de respect envers la dignité des enfants, vers une écoute empathique. La parentalité non violente est une question politique malgré toutes les difficultés qu’elle implique (travail sur soi, éducation émotionnelle, apprentissage de nouvelles manières de communiquer, écoute des souffrance de l’enfant intérieur, écoute empathique…)

La seule manière de mettre fin aux violences collectives est de remettre en cause toute la vision de l’éducation, à l’école et à la maison pour cheminer vers plus de conscience et de pacifisme.

…………………….

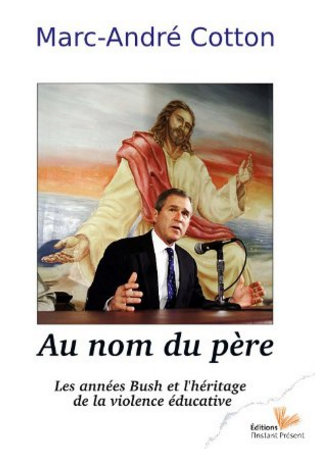

Source : De la violence éducative aux violences collectives est une conférence de Marc-André Cotton, enseignant et psychohistorien, au salon Primevère (mars 2014). Marc-André Cotton est l’auteur du livre “Au Nom du Père : les années Bush et l’héritage de la violence éducative” aux Editions L’Instant Présent.