L’impuissance apprise : le manque d’espoir enferme dans le mal-être.

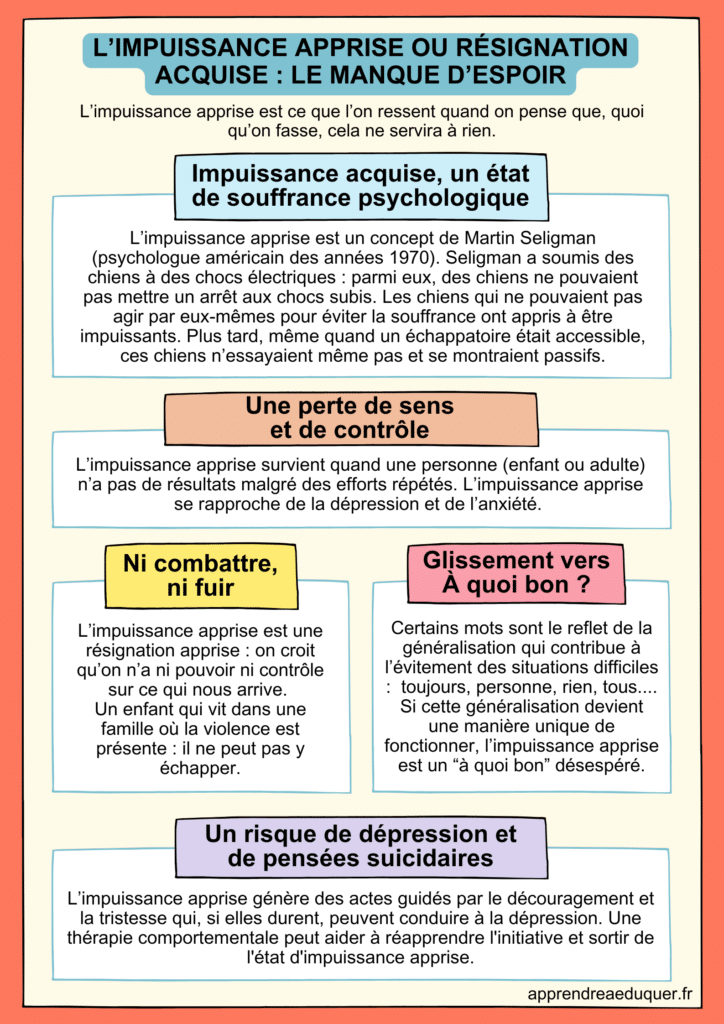

Martin Seligman, psychologue américain, propose dans les années 1970, l’expression « impuissance apprise » pour désigner le découragement engendré par la répétition d’échecs dans une situation donnée malgré les efforts accomplis pour remplir cette tâche. L’impuissance apprise est ce que l’on ressent quand on pense que, quoi qu’on fasse, cela ne servira à rien.

L’impuissance apprise est ce que l’on ressent quand on pense que, quoi qu’on fasse, cela ne servira à rien.

L’impuissance apprise, un état de souffrance psychologique

Seligman a soumis des chiens à des chocs électriques : parmi eux, des chiens ne pouvaient pas mettre un arrêt aux chocs subis. Les chiens qui ne pouvaient pas agir par eux-mêmes pour éviter la souffrance ont appris à être impuissants. Plus tard, même quand un échappatoire était accessible, ces chiens n’essayaient même pas et se montraient passifs. Ils continuaient à subir alors même qu’ils avaient le pouvoir de faire autrement cette fois-ci.

Une perte de sens et de contrôle

L’impuissance apprise survient quand une personne (enfant ou adulte) n’a pas de résultats malgré des efforts répétés. Cet état se rapproche de la dépression et de l’anxiété, qui sont liées au désespoir.

Dans le cadre scolaire, lorsqu’un élève n’arrive pas à répondre aux exigences d’un adulte (et notamment de son enseignant), alors qu’il en a le désir et qu’il redouble d’effort pour y arriver, il peut être confronté à des appréciations négatives telles que « il/elle ne fait pas d’effort », « doit mieux faire », « doit travailler davantage »…. Or justement, cet élève a travaillé et fourni des efforts mais il n’a pas les bonnes méthodes d’apprentissage, le bon état d’esprit, les dispositions psychologiques nécessaires (faible estime de soi, troubles anxieux…) ou ses particularités neurologiques (TDA/H, dys…) l’empêchent de faire plus. Lorsque l’élève échoue malgré ses efforts, et que la difficulté responsable de cet échec n’est pas reconnue par l’adulte, l’élève se retrouve dans cette situation d’impuissance apprise. Il n’a plus confiance dans ses capacités à réussir en mobilisant ses efforts, et pire, il perd confiance en la capacité des adultes à repérer ses besoins et à y répondre.

Ni combattre, ni fuir

Dans la résignation apprise, on croit qu’on n’a ni pouvoir ni contrôle sur ce qui nous arrive. Un enfant qui vit dans une famille où la violence est présente : il ne peut pas y échapper. Le même processus se met en place dans le cadre de violences conjugales : une femme qui subit des violences physiques et/ ou psychologiques sans moyen de s’en extraire

Glissement vers À quoi bon ?

Certains mots sont le reflet de la généralisation qui contribue à l’évitement des situations difficiles : toujours, personne, rien, tous…. Si cette généralisation devient une manière unique et pérenne de fonctionner, l’impuissance apprise devient un “à quoi bon ?” désespéré.

Un risque de dépression et de pensées suicidaires

L’impuissance apprise génère des actes guidés par le découragement et la tristesse qui, si elles durent, peuvent conduire à la dépression. Une thérapie et un soutien de l’entourage peut aider à réapprendre l’initiative et sortir de l’état de désespoir.

>>> Télécharger la fiche au format PDF pour l’imprimer.